26

26

Как только начало темнеть, мы высунули головы из кустов и поглядели вниз и вверх по реке, а потом на ту сторону, — однако ничего не увидели; тогда Джим снял несколько верхних досок с плота и устроил на нем уютный шалаш, чтобы отсиживаться в жару и в дождь и чтобы вещи не промокли. Джим сделал в шалаше и пол, на фут выше всего остального плота, так что теперь одеяла и прочие пожитки не заливало волной, которую разводили пароходы. Посредине шалаша мы положили слой глины дюймов в шесть или семь толщиной и обвели его бортом, чтобы глина держалась покрепче, — это для того, чтобы разводить огонь в холодную и сырую погоду: в шалаше огня не будет видно. Мы сделали еще запасное весло, потому что те, которые были, всегда могли сломаться о корягу или еще обо что-нибудь. Потом укрепили на плоту короткую палку с развилиной, чтобы вешать на нее наш старый фонарь, — потому что полагалось зажигать фонарь, когда увидишь, что пароход идет вниз по реке и может на тебя наскочить; а для пароходов, которые шли вверх по реке, не надо было зажигать фонарь, разве только если попадешь на то, что называется перекатом, — вода в реке стояла еще высоко, берега там, где пониже, были еще под водой, и пароходы, когда шли вверх по реке, не всегда держались фарватера, а искали, где течение не так сильно.

В эту вторую ночь мы плыли часов семь, а то и восемь, при скорости течения больше четырех миль в час. Мы удили рыбу, разговаривали и время от времени окунались в воду, чтобы разогнать сон. Так хорошо было плыть по широкой тихой реке и, лежа на спине, глядеть на звезды! Нам не хотелось даже громко разговаривать, да и смеялись мы очень редко, и то потихоньку. Погода в общем стояла хорошая, и с нами ровно ничего не случилось — ни в эту ночь, ни на другую, ни на третью.

Каждую ночь мы проплывали мимо городов; некоторые из них стояли высоко на темных берегах, только и видна была блестящая грядка огней — ни одного дома, ничего больше. На пятую ночь мы миновали Сент-Луис, над ним стояло целое зарево. У нас в Санкт-Петербурге говорили, будто в Сент-Луисе живет двадцать, а то и тридцать тысяч человек, но я этому не верил, пока сам не увидел в два часа ночи такое множество огней. Ночь была тихая, из города не доносилось ни звука; все спали.

Каждый вечер, часов около десяти, я вылезал на берег у какой-нибудь деревушки и покупал центов на десять, на пятнадцать муки, копченой грудинки или еще чего-нибудь для еды; а иной раз я захватывал и курицу, которой не сиделось на насесте. Отец всегда говорил: “Если попадется под руку курица, бери ее, потому что если тебе самому она не нужна, то пригодится кому-нибудь другому, а доброе дело никогда не пропадает”, — это такая у него была поговорка. Но я ни разу не видывал, чтобы курица не пригодилась самому папаше.

Утром на рассвете я забирался на кукурузное поле и брал взаймы арбуз, или дыню, или тыкву, или молодую кукурузу, или еще что-нибудь. Папаша всегда говорил, что не грех брать взаймы, если собираешься отдать когда-нибудь; а от вдовы я слышал, что это то же воровство, только по-другому называется, и ни один порядочный человек так не станет делать. Джим сказал, что отчасти прав папаша, а отчасти вдова, так что нам лучше выбросить какие-нибудь два—три предмета из списка и никогда не брать их взаймы, — тогда, по его мнению, не грех будет заимствовать при случае все остальное. Мы обсуждали этот вопрос целую ночь напролет, плывя по реке, и все старались решить, от чего нам лучше отказаться от дынь-канталуп, от арбузов или еще от чего-нибудь? Но к рассвету мы это благополучно уладили и решили отказаться от лесных яблок и финиковых слив.[6] Прежде мы себя чувствовали как-то не совсем хорошо, а теперь нам стало куда легче. Я радовался, что так ловко вышло, потому это лесные яблоки вообще никуда не годятся, а финиковые сливы поспеют еще не скоро — месяца через два, через три.

Время от времени нам удавалось подстрелить утку, которая просыпалась слишком рано утром или отправлялась на ночлег слишком поздно вечером. Вообще говоря, нам жилось очень неплохо.

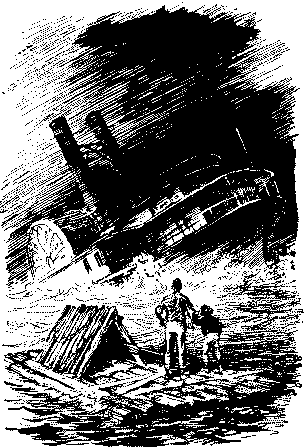

На пятую ночь ниже Сент-Луиса нас захватила сильная гроза с громом, молнией и ливнем как из ведра. Мы забрались в шалаш, а плот предоставили собственной воле. Когда вспыхивала молния, нам видна была широкая прямая река впереди и высокие скалистые утесы по обеим ее сторонам.

Вдруг я сказал:

— Эй, Джим, погляди-ка вон туда!

Впереди был пароход, который разбился о скалу. Нас несло течением прямо на него. При свете молнии пароход был виден очень ясно. Он сильно накренился; часть верхней палубы торчала над водой, а при каждой новой вспышке как на ладони видно было каждый маленький шпенек возле большого колокола и кресло с повешенной на его спинку старой шляпой.

26

26