95

95

А Джон Оутис Кенделл? Мы снова стали друзьями. Не сразу, конечно. Но в тысяча девятьсот сорок седьмом он приезжал со мной повидаться, и мы славно провели денек, совсем как в былые времена. А теперь он умер, и вот наконец я хоть кому-то рассказал, как все было. Что вы скажете вашим городским друзьям? Они не поверят ни единому слову. Но ручаюсь вам, все это чистая правда. Это так же верно, как то, что я сижу здесь сейчас, и дышу свежим воздухом, и гляжу на свои мозолистые руки, и уже немного напоминаю выцветшие предвыборные плакаты той поры, когда я баллотировался в окружные казначеи.

Мы стояли с ним на платформе.

— До свидания, спасибо, что приехали, и выслушали меня, и позволили мне выложить всю мою подноготную. Всех благ вашим любознательным друзьям! А вот и поезд! И мне надо бежать — мы с Леной сегодня после обеда едем на побережье с миссией Красного Креста. Прощайте!

Я смотрел, как покойник резво топал по платформе, так что у меня под ногами дрожали доски, как он вскочил в свой древний «форд», осевший под его тяжестью, и вот уже нажал могучей ножищей на стартер; мотор взревел, Дадли Стоун с улыбкой обернулся ко мне, помахал мне рукой — и покатил прочь, к тому вдруг засверкавшему всеми огнями городу, что называется Безвестность, на берегу ослепительного моря под названием Былое.

Улыбка

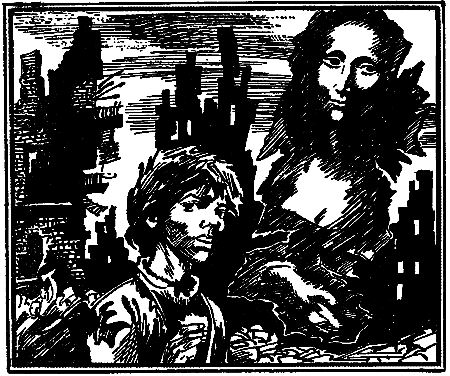

На главной площади очередь установилась еще в пять часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда вокруг, среди разбитых зданий, клочьями висел туман, но теперь, в семь утра, рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги по двое, по трое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день.

Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притоптывал на месте и дул на свои красные, в цыпках руки, поглядывая то на грязную, из грубой мешковины, одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди.

— Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань? — сказал человек за его спиной.

— Это мое место, я тут очередь занял, — ответил мальчик.

— Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк!

— Оставь в покое парня, — вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди.

— Я же пошутил. — Задний положил руку на голову мальчишки. (Мальчик угрюмо стряхнул ее.) — Просто подумал, чудно это: ребенок, такая рань, а он не спит.

— Этот парень знает толк в искусстве, ясно? — сказал заступник, его фамилия была Григсби. — Тебя как звать-то, малец?

— Том.

— Наш Том, уж он плюнет что надо, в самую точку — верно, Том?

— Точно!

Смех покатился по шеренге людей.

Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький жаркий костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка, согреть желудок, но мало кто покупал, мало кому это было по карману.

Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной.

— Говорят, она улыбается, — сказал мальчик.

— Ага, улыбается, — ответил Григсби.

— Говорят, она сделана из краски и холста.

— Точно. Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та, настоящая, — я слышал — была на доске нарисована, в незапамятные времена.

— Говорят, ей четыреста лет.

— Если не больше. Коли уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год.

— Две тысячи шестьдесят первый!

— Верно, так говорят, парень, говорят. Брешут. А может, трехтысячный! Или пятитысячный! Почем мы можем знать? Сколько времени одна сплошная катавасия была… И достались нам только рожки да ножки.

Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням мостовой.

— Скоро мы ее увидим? — уныло протянул Том.

— Еще несколько минут, не больше. Они огородили ее, повесили на четыре латунных столбика бархатную веревку, все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней, они запретили бросать в нее камни.

— Ладно, сэр.

Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.

95

95